昨年9月 大町に行った日、帰りにどうしても寄りたいところがありました。それは隣の池田町の大雪渓酒造株式会社です。「ちょうど帰り道だし!いいだし!」とか言って寄らせてもらいました。大町にいる間は雨でしたが、帰りはすっかり上がって青空ものぞいていました。

樽とのれんが粋です。

酒造用水でしょうか。松本から大北地域にかけては、北アルプスの豊富な天然水が湧き出していて、硬度10mgの超軟水だということです。お酒造りには最適の水と言えますが、お味噌汁や煮物、お茶、コーヒーなども美味しくなると思います。

特別純米酒の「ひやおろし」を買おうと思ったら、女房がもう1本勧めるのですが、自分は「今日はこれでいい」と言った。「それじゃこれにしたら」と言って、高級そうな1800ml入りのを持ってきたから、そんなに言うならということでこちらの「秋あがり」も買ってもらいました。

「ひやおろし」は春先に搾ったお酒を一度だけ火入れをして、夏の間低温の貯蔵所で熟成したものを秋になって出荷するというお酒の種類を示すということです。「秋上がり」は春先に搾ったお酒が夏を超えて美味しくなったお酒のことで、種類ではなくお酒の状態を示すということのようです。

ゆっくり飲み比べてみましょう!新鮮な果物のような香りと酸味が美味しい。どちらもまろやかでしかもスッキリとしたやや辛口のお酒だと思いますが、同じように貯蔵したうちの更に美味しさの増したものが「秋上がり」なのかもしれないです。

美味しいお酒2本も買ってもらったり、甘酒にキャップのデザインのストラップも買ってもらったり、たくさん買いものをした理由には少し訳があって、5,000円以上買い物をしていただいたお客さんにはこのグラスをプレゼントしていただけるということだったようです。このグラスはまた今度、大雪渓の新しい銘柄を見つけたときに是非使ってみましょう。

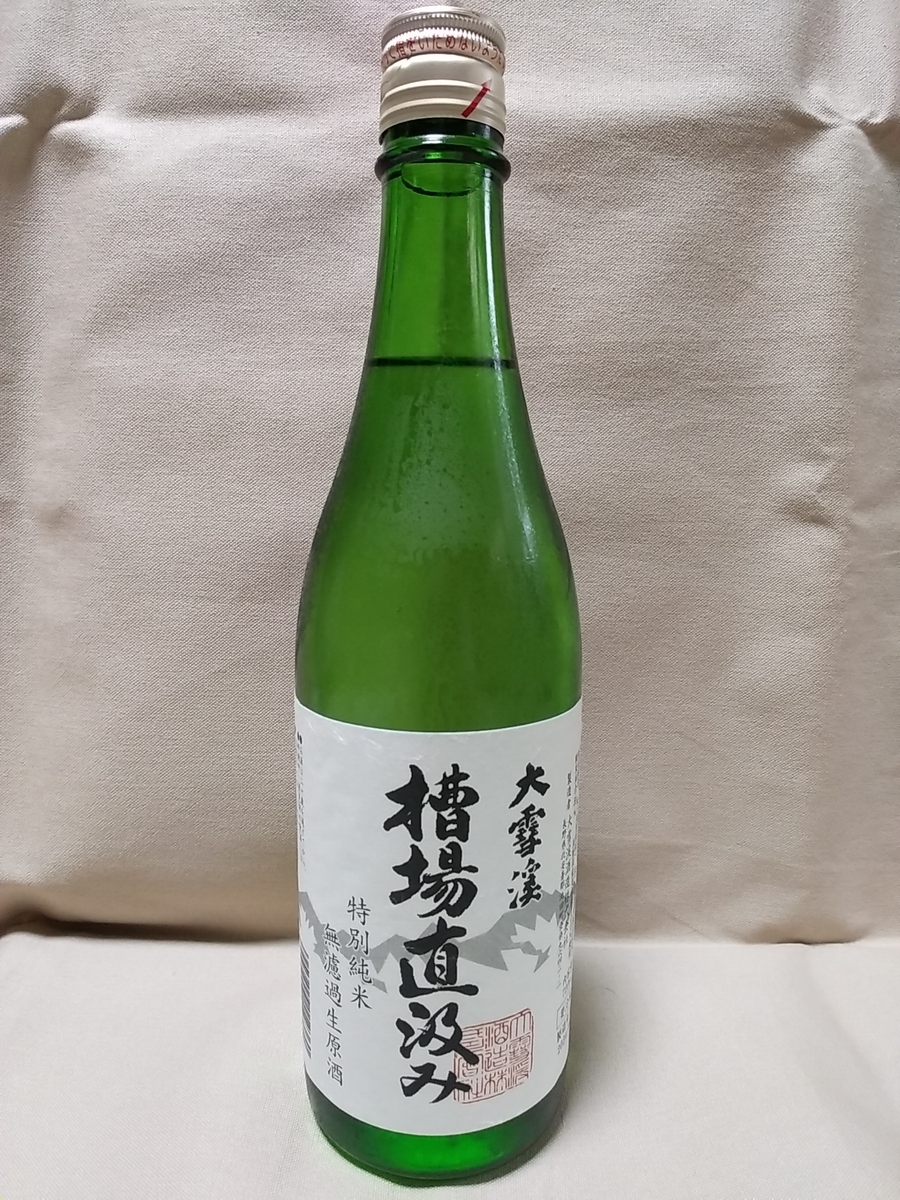

こちらはイオン佐久平店で見つけた一品、大雪渓 「槽場直汲み」 特別純米 無濾過生原酒 アルコール分17度 精米歩合59% 長野県産 美山錦100%使用 「直汲み」「無濾過」「生原酒」「搾りたて」という言葉にとにかく弱い!

発酵途中のようなピリピリした舌ざわりがとにかく好きです。酸味、甘味、苦みが新鮮で美味しい。春の山菜などといただきたいお酒です。

今年に入ってからの話になりますが、何でも高くて生活が大変です。野菜に灯油、ガソリンはとうとう190円になってしまいました。長野県は全国でもいちばん高いのですが、長野県では車がないと生活できません。

1月の3日連休初日、野菜や果物を見に道の駅巡りに出かけました。まず向かったのは昨年オープンした「道の駅 八千穂高原」です。オープンしたばかりは大変な人気で駐車場も順番待ちだったようです。

売り場も広くて明るくてきれいです。こちらではキャベツと佐久穂町産のリンゴを買いました。佐久穂町のリンゴは生産者は少ないですが、土も良くて昼と夜の寒暖差が大きいので蜜がたくさん入って美味しいです。隣には「mont-bell」のお店もあります。

そのまま中部横断道から小諸インターまで来て、東御市の「道の駅 雷電くるみの里」まで来てみました。こちらではネギと銀杏を買いました。ちょうどお昼時だったので、くるみだれの「ざる蕎麦」をいただきました。

最後に向ったのは上田市の「道の駅 上田道と川の駅 おとぎの里」です。懐かしい「岩鼻」がすぐ北に見えます。こちらを「半過岩鼻」対岸の「下塩尻岩鼻」ということですが、この2つの崖はもともと陸続きで、冠着山(姨捨山)と四阿山を結んでいたということです。ここを千曲川が浸食して現在のように岩鼻どうしが向き合う地形となったようです。またその時代、これより上流は大きな湖だったいうことです。

こちらでは野菜に果物ではなくて、松代焼のご飯茶碗に180ml入りの「和田龍」を買てもらいました。松代焼は風合いがとてもきれいで、少し大きめですが手にシックリくる感じがして、ご飯も美味しく感じます。(最近、少し食べすぎかも・・・)

懐かしい駄菓子屋で売っていたお菓子などもあって楽しい売り場です。こちらで買ってもらった「和田龍」ははるか以前、酒税法で日本酒級別制度があったころの二級酒をいただいたことがあって、何ともすっきりしていて他のお酒とは違う飲みやすさがあったのを覚えています。佐久地方では見かけない銘柄なので、急遽「和田龍」の蔵元に行ってみたくなりました。

国道から「中央西1・2丁目」という信号を北國街道に向って少し入ります。北國街道は中仙道を追分宿から分岐して、善光寺を経由しているため「善光寺道」とも呼ばれていますが、金沢に向う江戸時代の文化交流と物流を支えた重要な街道です。

いたるところに昔の面影が残る街並みがあって、和田龍の蔵元さんも歴史を感じさせる風情がありました。

180ml入りのものは道の駅で買ったのですが、「純米 無濾過 搾りたて生原酒」と「和田龍 純米酒」の2本です。何と商品の案内をしていただいた方はこちらの社長さんでした。「和田龍酒造株式会社」で検索すると「ほろ酔い社長の雑記帳」というブログも載っていて楽しいです。こちらの蔵元ではどの銘柄も全て純米酒というこだわりを持って造っているということでした。

「搾りたて 生原酒」アルコール分15度 精米歩合70%

早速その晩いただきました。微妙にささにごりした感じが無濾過らしい質感です。やさしい辛みがほのかな甘みを包んだような、どちらかというとやや辛口でしょうか、とにかくすっきり飲みやすいお酒です。自然に体に浸み込んでいく感じは、水より飲みやすいという気がします。(飲み過ぎはいけません)

「和田龍 純米酒」 アルコール分15度 精米歩合59%

こちらの方がより精米歩合が高いのですが、穀物の旨味をほのかに感じる気がしました。スッキリとした酸味が細く長く続く感じがします。単純に辛口、甘口では分けたくない気がしますが、どちらかというと辛口に当たると思いますが、「搾りたて 生原酒」と同じく自然に体に浸み込んでいくように美味しい。

そういえばあのかわいいラベルの「上田獅子」も和田龍酒造さんでしたね。どの銘柄もクセがなくて飲みやすくて、体に自然に吸い込まれていくようなすっきりとしたお酒です。和田龍はすべて純米酒にこだわっていることと、とにかく喉ごしの良いお酒を造ることを追求していたのではないでしょうか?と勝手に想像しています。

昨年、日本酒、焼酎、泡盛などの伝統的酒造りがユネスコの無形文化遺産に登録されました。日本酒はワインのように糖分のある果実が果皮にある酵母で自然にアルコール発酵が進んでいく「単発酵」とは違って、糖分のないお米のデンプンを麹の酵素が糖に変える「糖化」と、その糖を酵母がアルコールに変える「発酵」が同時に進む、「平行複発酵」という工程があの大きな桶の中で起きていて、搾った後の酒粕も栄養豊富で利用方法もたくさんありますから、無形文化遺産に相応しいアルコール飲料と言えます。

県内に78の酒蔵がある長野県は、日本で新潟県に次いで多いということです。まだまだ知らない魅力的なお酒がたくさんあります。またどこかに出かけた折にはその地の酒蔵に寄ってみるのが楽しみです。