既に9月のことなので正に「思い出」になってしまいましたが、大町市で「北アルプス国際芸術祭 2024」というイベントが開催されていました。11の国と地域から36組のアーティストによる37作品が大町市内の5か所のエリアで展示されています。開催2日目の9月15日(日)天気がはっきりしませんが、明日も休みだし女房と娘と出かけてみることにしました。

相阿弥プロジェクト モノクロームー大町

イアン・ケア(イギリス)

池田町から大町市に入ったばかりの信号を右折して行ったのが最初の作品です。

仁科神明宮の裏手に駐車場があってチケットを購入してしばし歩きますが、暑くもなく寒くもなく歩くのにちょうどいい天気です。この作品は元々はマレットゴルフ場だったカラマツ林の中にありました。自分の感想は「静かな林の中で風の強弱を感じる空間」かな?と思いましたが、作者の意図は・・・?

歩いて駐車場に戻るとかわいい馬頭観音様がたくさん建っていました。

せっかくなので国宝 仁科神明宮をお詣りして行きましょう。

こちらは神楽殿でしょうか。

拝殿裏の本殿・釣屋・中門が国宝に指定されているということです。

根回15メートルあったという御神木の大杉ですが、昭和55年に枯れて切り株が残っています。この他にも境内は直接山林と交わっているので、ヒノキ、アカマツ、ツガ、クリ、モミ、͡コナラなどの巨木がたくさんあります。

こちらにはお寺があったのでしょうか?今日は中信地方雨の予報だったっけ?仁科神明宮をお参りして駐車場に戻ったらすっかり雨になってしまいました。

大糸線 信濃大町駅に着きました。この街に相応しく山小屋をそのまま持ってきたような駅が良いですね。どうやら本降りの雨になりましたがアート作品は屋外が多いと思いますから、大町市を歩いてみることにしました。

駅の向かいが「北アルプス国際芸術祭」の信濃大町駅前インフォメーションセンターになっています。作品を鑑賞するためのパスポートやガイドマップ、交通情報なども教えていただけます。

街のあちこちに「街中図書館」が置かれていて、読み終わった本を入れていただいて誰にでも読んでいただけるということです。大町市民の人柄が映って見えるような気がしました。

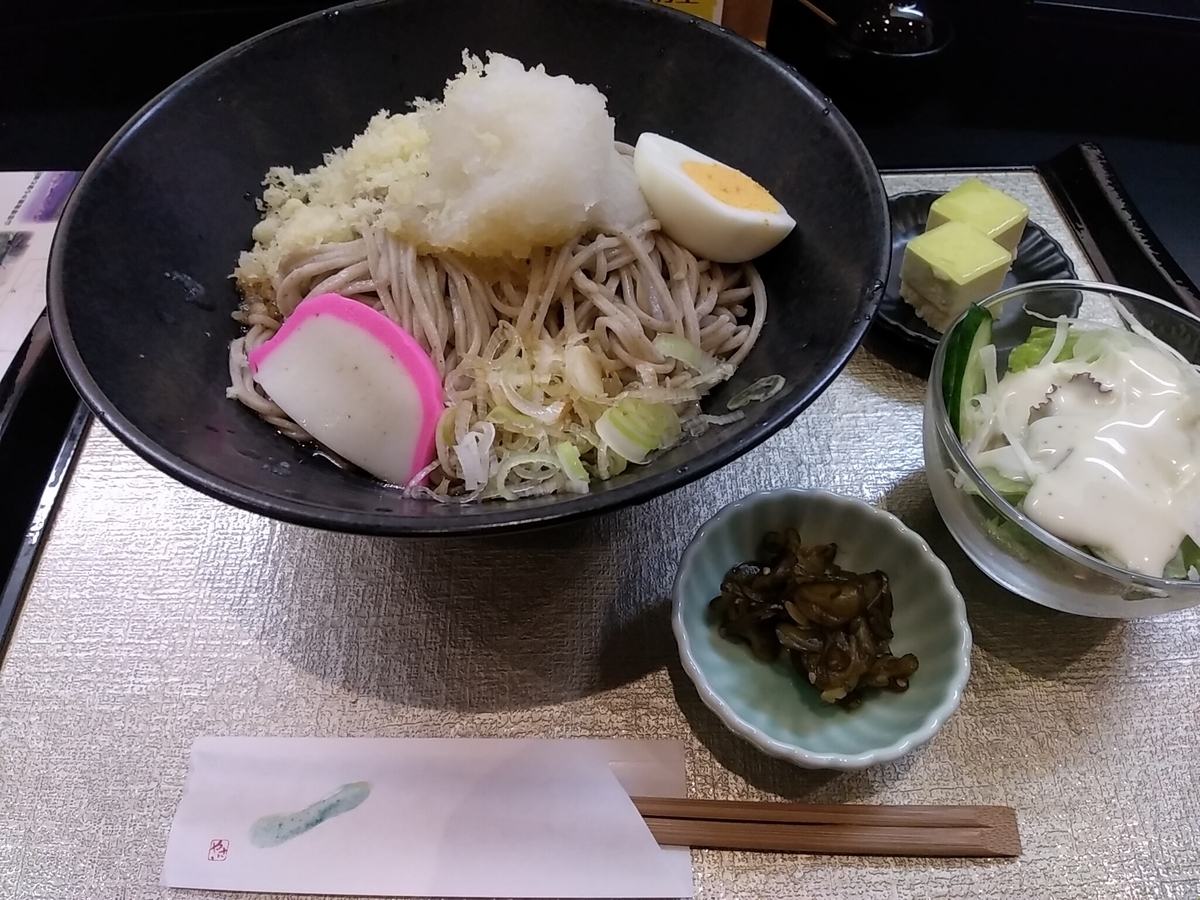

すっかりお昼時なんですが、イベントが始まったばかりの時期なのでどこのお店も混んでいました。しかも既に入場制限がかかっているお店もありました。やっと入れたこちらのお店も自分たちまでで入店が制限されました。でも待った甲斐もあってかお蕎麦がおいしかったです。(っていうか、どこに行っても蕎麦しか食べてないじゃん!)

お昼をいただいて雨も覚悟で街を歩いてみましょう!消火栓の下にいるのはかわいいモモンガでしょうか?

「糸魚川街道」とも呼ばれる「塩の道」は、諏訪地方から生糸を運ぶ和田峠と同じように糸魚川から塩や魚を運ぶ重要な街道だったことが偲ばれます。

駅前本通りを北に進んで大町山岳博物館に行く信号を右折しました。通りの左に「旧塩問屋 平林家」という看板が立っていて、入り口には「塩の道 ちょうじや」という表札が掛かっていました。中も見学できるようですが、こちらも順番待ちの様子でしたから遠慮してしまいました。

通りの反対側にもちょっとお邪魔してみたくなるような、何とも楽しそうなお店が並んでいます。

小路を入ってみてもまた楽しそうです。

奥行きのある駐車場の反対側に何とも楽しそうな壁を見つけました。

「三俣山荘図書室」とありました。

三俣山荘が経営しているのでしょうか?三俣蓮華岳、鷲羽岳、水晶岳はかつては猟師と物の怪しか知らない黒部源流の奥座敷です。壁の絵も楽しそう。お邪魔してみましょう!

以前はファッション ショップだったようです。

中は古本屋さんでした。山の本が中心で楽しいお店です。

駐車場から見てもわかる通り奥行きのある造りです。以前、小諸の本町の先輩の家の引越を手伝いに行ったことがありますが、通りに面した決して広くはない間口ですがお母さんが小間物店をしていました。

ところが奥に行くにしたがって部屋はいくつもあるし、突然中庭があって大きな木があったり、またその奥には蔵があったり、なんとも楽しい家だったことを思い出しました。この古本屋さんも奥行きがあって楽しそうです。

途中に突然らせん階段がありました。楽しそうなので上がってみます。

手造り感いっぱいの背負子に、カンジキ、今でも使ってみたくなるようなピッケルが掛かっています。

今ではすっかり見なくなったキスリングのリュックがありました。丈夫だけどこの自重だけでもかなりのものです。そして2階に上がった先は喫茶店でした。

斜向かいの建物は屋上には明治時代を偲ぶような何とも粋な部屋を発見しました。入り口には「松葉屋ゲストハウス」という表札がありましたが、観光案内所でいただいた地図を見ると「大町ホテル松葉屋旅館」となっていました。遠方から来られたアルピニストたちはこちらで宿をとって、自分の目指す峰に向かわれたのだと思います。それにしても太鼓楼のような八角形の部屋が気になります。

松本市から大北地域にかけては北アルプスの伏流水が豊富ですから、いたるところにきれいな湧水があります。天気が良ければゆっくる散策してみたいところです。

「いーずら大町特産館」に寄ってみました。こちら大町市の酒蔵「白馬錦酒造株式会社」の雪嶺 白馬錦を買ってもらいました。以前は確か「株式会社 薄井酒造店」だったと思います。

雨は少し小降りになりました。大町駅前広場公園に来ました。こちらには藁ぶきの足湯がありましたが、これもアート作品のひとつなのだそうです。「早春賦」の歌碑と吉丸一昌の銅像があります。この歌を作詞した吉丸一昌氏は大正初期に安曇野を訪れた際、穂高町あたりの雪どけ風景に感銘を受けてこの詩を書き上げたということです。

さて、何とも可愛い駅前のこの子供の像は何というのでしょう?何方かご存じの方がいたら教えてください。

ここ大町は古くから糸魚川から松本方面に塩を運ぶための「塩の道 千国街道」の宿場として栄えました。そして上高地、穂高町、白馬村とともに北アルプス登山の玄関口としても有名な街です。天気が良ければ南は槍ヶ岳、常念岳 北は五竜岳辺りまでが手にとるように見えると思います。そして温泉にきれいな水をたたえる仁科三湖も有名です。自然が豊かでとても楽しい街です。